よく分かるスイスの対EU外交 高賃金と主権を死守

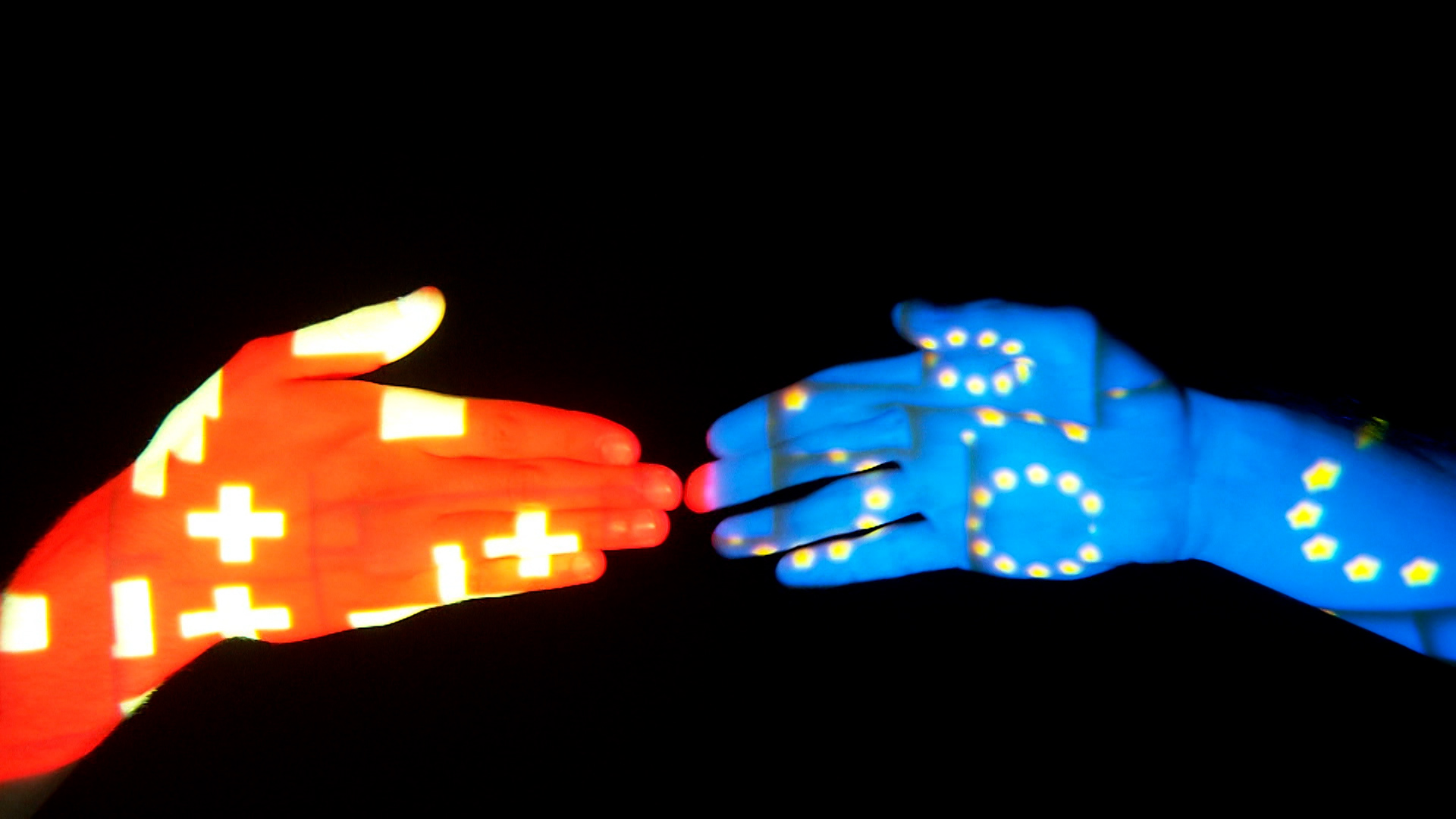

2024年12月、スイスと欧州連合(EU)の関係は歴史的な節目を迎えた。貿易や労働・人の移動の自由などに関する二国間協定を更新するための交渉が大筋合意したのだ。そもそも二国間協定とは何か。どのような経緯をたどり、何が変わるのか。ポイントをまとめた。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

二国間協定の歴史

EU非加盟ながらEU加盟国に取り囲まれたスイスは、貿易、運輸、安全保障、教育などの面でEUと円滑な関係を確保するため、約20本の基本協定と100本を超える関連合意・議定書を結んでいる。

1999年に結ばれた第1次二国間協定群では、人の自由な移動(就労・居住場所を自由に選ぶ権利)、貿易面での技術的な障壁、公共調達、農業、陸上輸送、航空輸送、研究の7分野に関する取り決めができた。当時は、スイスの将来的なEU加盟を視野に、EUがスイスに譲歩する内容が多かった。

2004年には第2次二国間協定群が結ばれた。加盟国間の国境での身元確認を不要とするシェンゲン協定や、難民申請に対し責任を負う国を定めたダブリン規則にスイスも加盟した(2008年発効)。

これで一旦は決着したかに見えた。だが年月の流れのなかで、電気など新たな分野でルールを整備する必要が出てきた。

一方で、二国間協定の柔軟性のなさも次第に明らかになった。

協定締結後もEU加盟国間では各国の法律の違いを速やかに調和させ、EUはそれに合わせて法体系を整備していった。スイスについては、EU・スイスの代表者から成る合同委員会がEU法改正のたびに二国間協定との整合性を確認していたが、次第に作業が追いつかなくなり、EU・スイスでルールに齟齬が生じる可能性が出てきた。

このためEUは2008年以降、スイスとのさまざまな二国間協定に横串を刺す「枠組み条約」を締結しようと考えた。法整備の解釈や適用、紛争解決といった制度的な問題を一律に定めることで、新しいEU法が自動的にスイスにも適用される状態を目指した。しかし2014年に始まった交渉は長期化した。

枠組み条約に関しては、賃金水準の保護などスイス側の要求にEUは譲歩しなかった。EUは2016年から英国とのブレグジット(EU離脱)交渉を行っていた。スイスに譲歩すれば、すでに難航していた英国との交渉が暗礁に乗り上げ、EU加盟国に不協和音を生むことになるのを恐れたからだ。

頑ななEUにしびれを切らしたスイス連邦政府は、2021年にEUとの交渉を一方的に打ち切った。EUは憤慨し、スイスをEUの研究開発支援プログラム「ホライズン・ヨーロッパ」から除外した。枠組み構想は頓挫し、スイス・EU関係には大きな亀裂が入った。

分野別の協定に回帰

仕切り直しを迫られたスイスは翌2022年、5分野の二国間協定(人の移動の自由、航空輸送、陸上輸送、貿易の技術的障壁、農業)の更新を目指し予備交渉を始めた。

加えて電力と食品安全、医療に関する3本の協定を新たに締結するほか、ホライズン・ヨーロッパへの復活も目標に含めた。

スイス政府にとって明白だったのは、交渉団がブリュッセルから持ち帰るものが何であれ、それが国民の支持を得られる内容でなければならないということだった。スイスには連邦議会が承認した法律や条約を国民投票に持ち込む制度(レファレンダム)があり、対EU関係は左派・右派双方からレファレンダムを起こされるリスクがあるためだ。スイスの国家主権を守ることは対欧州政策の肝であり、少なくとも1992年の国民投票で欧州経済領域(EEA)加盟案が否決されて以来、その立場は揺らいでいない。

スイスの譲れない4原則

スイス国民に広く受け入れられる内容とは何か?以下の原則をできるだけ多く、あるいはすべて満たす必要があった。

- スイスの高い賃金水準に下押し圧力がかからないよう、拘束力付きのルールを設ける

- EU法の国内適用について、スイス国民が発言権を持つ、あるいは少なくとも拒否権が保証される

- 法的紛争の解決方法として、EUに最終審判を下させてはならない(「よそ者裁判官」問題)

- スイスへの移民流入をEUの承認なしに管理または制限できる

既存の5分野と新分野、これらの原則などを縦割りの「パッケージ」に組み直す交渉戦略は「パッケージアプローチ」と名付けられた。往年の分野別交渉に立ち返ったことを受け、一部メディアや政治家は「第3次二国間協定」と呼んだ。18カ月に及ぶ予備交渉を経て、2024年3月に本格交渉を開始。スイスの交渉団は、これらの目標の具現化を目指し200回以上もブリュッセルを訪れた。

大きな成果

2014年に始まった交渉は形を変えながら、10年越しでようやく大筋合意に至った。これまでの経緯を考えれば、合意に至っただけでも成功といえる。

スイスにとっての成果は、制度的な問題を個々の協定で決着できるようになることだ。枠組み条約が目指したようにEU法を一律・自動的に国内適用する事態は、部分的に回避された。

このため新たなEU法ができてもスイスは「動的に」国内法に適用することができ、拒否も可能だ。これにより、スイスは希望通り独立を維持できることに。経済的に必要かつ望まれる範囲を超えて、政治的にEUに縛られることもない。

メディアや政界は、スイスの代表団がブリュッセルから可能な限りの成果を引き出したと評価した。独語圏日刊紙NZZは、この合意を「最大限、スイスサイズに仕立てられた」と評した。スイスが人の移動の自由を主に就労者に限定し、生活保護へのタダ乗りを防いだことも肯定的に見られた。

EU・スイス政府が2024年12月に発表した交渉結果は大枠にとどまり、正式な条文はまだ公表されていない。とはいえ、スイスはEUから早くもいくつかの譲歩を引き出した。協定の正式署名を待たずにスイスは「ホライズン・ヨーロッパ」に再参加できるようになった。

またスイスは「深刻な経済・社会問題」が発生した場合にEU側の承認を得ることなく移民の流入を制限するセーフガード条項も確保した。ただその実効性には疑問が残る。スイスは移民が経済問題を引き起こしていることを証明しなければならないからだ。これまで、移民流入がスイスの景気を腰折れさせたことはない。

スイスがこれまでEU市場に参入可能だった5分野に、電力・医療・食品安全の3分野に関する協定が新たに加わる。EU市場への「入場料金」として、EUの域内格差の是正に充てられる「結束基金」への拠出額も明確化。スイスは2025~29年は年1億3000万フラン(約210億円)、2030年からは3億5000万フランを拠出する。

経費の支給額で対立続く

最大の争点は、スイスの高い賃金水準をどう保護するかだ。スイスの労働組合は、この点が保証されない限り新協定に反対する構えだ。

スイスはEUで賃金が低下しそうな場合でも、スイスの賃金水準を守る手立ては確保できたが、EUの派遣労働者に関する経費ルールはのまざるを得なかった。これまでEU企業はスイスに派遣した労働者に対して、宿泊費や食費などの経費としてスイス在住者への支給額と同額を支払うのがルールだった。EU企業が物価の高いスイスの企業より低コストで人員を派遣し、不当に競争力を高めるのを防ぐ狙いがあった。

だが、新協定では労働者の出身国の支給水準に準拠する。例えばポーランド人労働者がスイスに派遣された場合、その人はスイス水準ではなくポーランド水準の食費・宿泊費しか支給されなくなる。スイスの左派・労働団体は、これが賃金・価格ダンピングにつながると批判する。

EUが経費について全くの譲歩を見せなかったため、スイスは国内の意見調整に追われている。連邦内閣(政府)は労使代表に対し、万が一不利益を被った時に社会的パートナーシップ(友好的な労使関係)の下で補填するよう求める。

しかし、労使間の議論は硬化するばかりだ。新協定の成否のカギを握る労組は、経費問題を有利な労働協約を引き出すための交渉材料にしようとしている。

まだ条文が起草されていないため、ホライズン・ヨーロッパへのスイスの参加がどれほど永続的に保証されるのかという点もはっきりしない。スイスがEU法の適用を拒否した場合の制裁措置も不明だ。

「よそ者裁判官」の問題も残る。12月の合意によると、紛争が生じた場合、まずは両者が設置する仲裁裁判所が裁定するが、EU法が絡む案件は欧州司法裁判所(ECJ)に付託されることになる。

国民投票は2027年以降か

連邦議会第1党の国民党(SVP/UDC)は、この「第3次二国間協定」に反対する。労働組合を中心とする左派政党も反対した場合、協定が国民投票で可決される可能性はほぼない。

2025年初時点で社会民主党(SP/PS)は静観している。他の主要政党も慎重な楽観論にとどまる。ただ全政党に共通するのは、パッケージアプローチを維持・追求し、スイスの賃金水準を死守すべきだという点だ。

次の連邦議会総選挙は2027年10月24日に予定されている。選挙よりも前に新協定に関する国民投票が行われることはなさそうだ。

今年春、EUとスイスは正式に合意文書を取り交わす。議会での審議は2026年に予定される。内閣は新しい3分野について1本ずつ新協定を起草する方針だ。国民投票が複数回行われる可能性がある。

編集:Samuel Jaberg、独語からの翻訳:宇田薫、校正:ムートゥ朋子

おすすめの記事

スイスの政治

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。